En el ensayo, Schopenhauer se interroga en relación a la validez o invalidez del concepto libre albedrío, y para ello discurre buscando precisar el significado del vocablo libertad, exponiendo tres niveles o especies de libertad, a saber, la libertad física, la libertad moral y la libertad intelectual.

Al percatarse de que el libre albedrío, al partir del criterio de que el ser humano es capaz de hacer prácticamente lo que le venga en gana, representa la negación del concepto de necesidad, esto es, de la manera en que la necesidad es capaz de determinar la voluntad humana, Schopenhauer escudriña bien sobre esa evidente contradicción. Así, si bien el concepto de libertad resulta ser la limitación de la necesidad, ya que la libertad para manifestarse en cuanto tal requiere de la negación de la necesidad; de igual manera, la necesidad representa la limitación de la libertad, y en cuanto limitante, prácticamente conlleva a su negación.

¿Cómo resolver este acertijo? Para Schopenhauer no hay vuelta de hoja, y concluye que todo el rollo del famoso libre albedrío, no son sino un cúmulo de sin razones y vaciladas teológicas que carecen de todo sustento. En su opinión, la presencia de la necesidad en cuanto limitación determinante del quehacer humano no admite controversia. La voluntad del ser humano esta condicionada y limitada por el reino de la necesidad. Por lo tanto miente aquel que afirme que el ser humano es libre para hacer lo que le venga en gana.

En pocas palabras, lo que Schopenhauer busca trasmitir es que el ser humano es libre, pero ... con taximetro. Esto es, su libertad está controlada o, si se prefiere, limitada, por el reino de la necesidad, lo que por supuesto no conlleva a suponer que ello libera al ser humano de cualquier responsabilidad sobre sus actos, hipótesis a la que arriban los seguidores del ultradeteminismo, y de la cual Schopenhauer no se muestra partidario.

Para los ultradeterministas, si el ser humano no es libre sino que se encuentra determinado por el reino de la necesidad, no puede considerársele responsable pleno de sus actos, puesto que todo lo que hace lo hace porque debe de hacerlo, porque no tiene ni la más mínima posibilidad de actuar de otra manera. Sus actos no son sino el lógico efecto de un conjunto de causas que se producen y desarrollan independientemente de su voluntad. No es, para esta corriente, la voluntad humana lo que prevalece, sino la necesidad la que impone su desarrollo.

Pero, en opinión de Schopenhauer, tanto el libre albedrío como su opuesto, el ultradeterminismo, tienen sus raíces en un criterio de caráter teológico-religioso, que busca tratar de entender a la divinidad.

Asi, tal pareciese que en el caso de los libre albedristas, Dios otorga al hombre la libertad de acción para que el hombre, por sí mismo, encuentre el camino de su salvación; y para los ultradeterministas, Dios impele al ser humano a conformarse con su predeterminado destino, como muestra de obediencia y sujeción a sus dictados y garantía de poder así, alcanzar la gracia divina.

Añadiendo de mi cosecha, señalo que, a guisa de ejemplo, curiosamente, el pasaje evangélico referente a la traición de Judas, es analizado desde dos ópticas: para los libre albedristas la acción de Judas es una acción libre llevada a cabo por decisión propia de ese apóstol; pero, para los ultradeterministas, esa acción constituye la muestra inequívoca de su teoría: Judas, en su opinión, actuó así no por decisión propia, sino por determinación divina. El actuar de Judas, para los ultradeterministas, era una acción necesaria, inevitable.

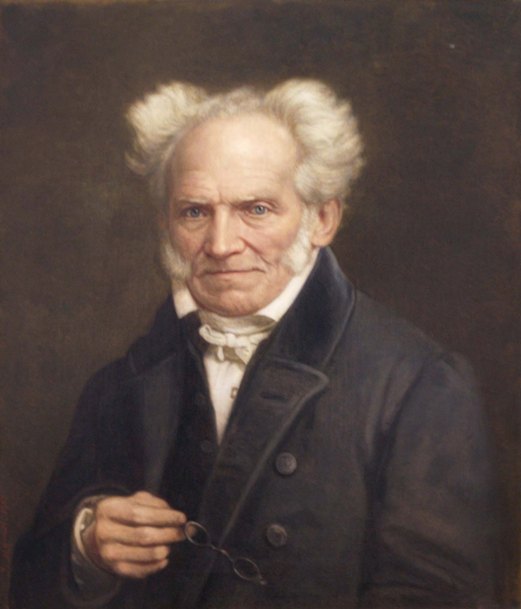

El Ensayo sobre el libre albedrío, también conocido bajo el nombre de Sobre la libertad de la voluntad humana, fue escrito por el notable filósofo alemán, Arthur Schopenhauer (1788-1860), en el año de 1837, siendo premiado por la Real Sociedad Noruega de las Ciencias.

El Ensayo sobre el libre albedrío, también conocido bajo el nombre de Sobre la libertad de la voluntad humana, fue escrito por el notable filósofo alemán, Arthur Schopenhauer (1788-1860), en el año de 1837, siendo premiado por la Real Sociedad Noruega de las Ciencias.

El ser humano es tan sólo libre de hacer aquello que pueda hacer, esto es, lo que las condiciones objetivas existentes en un momento dado, aunadas a sus posibilidades individuales, le permitan hacer, lo que ciertamente no es lo que le venga en gana, sino más bien lo que la necesidad le permita.

El ser humano es tan sólo libre de hacer aquello que pueda hacer, esto es, lo que las condiciones objetivas existentes en un momento dado, aunadas a sus posibilidades individuales, le permitan hacer, lo que ciertamente no es lo que le venga en gana, sino más bien lo que la necesidad le permita.

En conclusión podría advertirse que ambos polos extremos tienen, curiosamente, un similar origen, por lo que Schopenhauer opta por un término intermedio, otorgándole al ser humano responsabilidad relativa de sus actos, y para ello nos dice:

La diferenciación que Kant propone entre el carácter

inteligible y el carácter empírico procede del mismo espíritu que toda su filosofía, cuyo rasgo más sobresaliente y relevante consiste en la distinción entre el fenómeno y la cosa en sí. Y así como para Kant, la realidad empírica del mundo sensible coexiste al mismo tiempo con su idealidad trascendental, así también la estricta necesidad de nuestros actos coexiste y se corresponde con nuestra libertad trascendental.

El carácter empírico, como también el objeto de la

experiencia, al igual que el hombre, no es sino un simple fenómeno; y como tal, sujeto a las leyes generales que rigen a todo fenómeno; esto es: espacio, tiempo y causalidad.

En cambio, llamamos carácter inteligible, es decir, la voluntad, al carácter que la experiencia nos ha demostrado

como cosa en sí, como independiente de aquellas formas; y por lo mismo, inmutables, invariables y sustraída a todo cambio o transformación en el tiempo. De este modo considerada, la libertad exhibe el privilegio de verse excluida de la ley de la causalidad y de sus efectos (considerando a ésta como la forma general que asumen los fenómenos).

Sin embargo, esta libertad es trascendental, es decir,

invisible al mundo de la experiencia. Esta libertad no existe sino a condición de abstraer de ella toda apariencia fenoménica y de todas sus formas empíricas, para remontarnos hasta aquella realidad insondable, la cual, situada por fuera del tiempo, puede ser concebida como esencia interior del hombre en sí.

Y gracias a esta libertad, todas las acciones del hombre son acciones verdaderamente suyas y propias. Aun cuando

el carácter empírico imponga ciertas necesidades y cuando éste se vea expuesto a la acción de los motivos, aquel carácter empírico no es sino la expresión fenoménica del carácter inteligible, que nuestro entendimiento reduce a las categorías de espacio y tiempo y causalidad. Es decir, las formas con las que se presenta a nuestro entendimiento la esencia en sí, propia de nuestro yo.

De ahí se infiere que la voluntad es libre, pero sólo si la consideramos en sí misma y por fuera del mundo de los fenómenos.

En este mundo, por el contrario, se presenta desde un carácter general, previamente fijado y con arreglo al cual deben conformarse todas las acciones. Por lo mismo, cuando aquellas acciones se determinan con mayor precisión gracias a la intervención de los motivos que la condicionan, entonces los actos emanados de éstos deben llevarse a cabo de tal o cual modo y con una clara exclusión de cualquier otro.

Y estas consideraciones nos obligan a considerar la libertad humana, no ya como lo hace el entendimiento vulgar que la supone dependiente de las acciones mismas, sino en la perspectiva de la naturaleza humana (existentia essentia). Y por lo mismo, debe ser considerada como un arte libre que se manifiesta para un entendimiento, sujeto a las formas del espacio, del tiempo y de la causalidad, y con la apariencia de múltiples y variadas acciones, las cuales, a raíz de la unidad primitiva que se deriva de la cosa en sí, deben estar investidas del mismo carácter y solicitadas por los diferentes motivos que las desencadenan y las determinan individualmente en cada caso.

De ahí que en el mundo de la experiencia, la máxima:

operari sequitur esse (obrar conforme al ser) constituye una verdad que no admite excepciones de ningún tipo. Cada cosa debe obrar conforme a su propia naturaleza. De este modo, todo hombre actúa conforme a lo que es, y al mismo tiempo, sus acciones, conforme a la naturaleza, se determinan en cada caso por la necesaria influencia de los motivos que las desencadenan.

La libertad, por todo lo que hemos expuesto, claramente no podrá residir en el operari (actuar), sino que debe residir en el esse (ser). Y el error esencial de todos los tiempos ha consistido en atribuir la necesidad al ser, y la libertad a la acción, cuando en verdad, debe precederse del modo

contrario. En efecto, sólo en el ser reside la libertad, pero del

ser y de los motivos resulta necesariamente el obrar, y por

aquello que hacemos, podemos percibir lo que somos. Sobre esta verdad, y no sobre una supuesta libertad indiscriminada, se fundan la conciencia de la responsabilidad y la tendencia moral de la vida. Todo dependerá de lo que es el hombre; y lo que hace depende de ello naturalmente, del mismo modo que un corolario depende del principio del que se desprende.

No deseo terminar este deshilvanado intento de presentación, sin hacer mención de la corrosiva crítica que en este ensayo, Shopenhauer realiza de los filósofos germanos Schelling, Hegel y Fichte, señalando:

De mismo modo en que estas falacias han llegado a

transformarse en un método, así la atención con la cual deben

examinarse las cosas ha sido sustituida por la intención que la prejuzga.

Gracias a este conjunto de maniobras, la filosofía, si es que aún se le puede dar ese nombre, ha ido cayendo gradualmente

hasta postrarse en el último grado de envilecimiento en la persona de aquel pensador ministerial llamado Hegel. Ese hombre, quien ha aniquilado la libertad de pensamiento conquistada por Kant, se atrevió a transformar la filosofía, digna hija de la razón y del discernimiento, y madre futura de la verdad, en un instrumento de las intrigas de gobierno, del oscurantismo, del jesuitismo protestante.

Pero con el objeto de velar el oprobio de una operación tan indigna, y para consolidar aún más el embrutecimiento de las inteligencias, arrojó sobre ellas el velo de la verborragia más hueca y del galimatías más absurdo que jamás se haya podido oír fuera de los manicomios.

Al concederle a Fichte el título de hombre de talento, aunque no de un summus philosophus (filósofo mayor), lo he colocado muy por encima de Hegel. Y contra éste he pronunciado una condena no calificada. Porque, de Fichte, no sólo

estoy persuadido de su total y absoluta falta de talento, sino de

que carece de todo mérito filosófico, siquiera el más pequeño.

Por lo demás, su influencia en la filosofía y en la literatura alemanas ha sido soberanamente nefasta, embrutecedora

y hasta pestilente. Todo hombre capaz de pensar y juzgar por

sí mismo debe combatir del modo más enérgico cualquier manifestación del pensamiento de Fichte, allí donde se presente. Y si nos callamos en este punto, ¿quién hablará entonces? Si acaso una liga de periodistas conjurados para propagar el mal, profesores a sueldo pagados por el hegelianismo, graduados sin cátedra y seres hambrientos que pretenden ser profesores, proclaman por la faz de la tierra que Hegel, ese

vulgar cerebro, máximo exponente del más hueco charlatanismo,

es entonces el mayor filósofo del mundo, no debemos hacerles caso. Y tanto más aún cuando aquellos ruines manejos y viles manipulaciones terminan por ser evidentes en sus propósitos, incluso por los espíritus menos ejercitados.

Pero cuando autoridades de rigor y prestigio de la academia danesa quieren proteger a ese filosofastro, elogiando

su gloria falsa, producida, comprada y conseguida a expensas de un tejido de falsedades urdido en torno suyo, y gracias a los serviles oficios de quienes difunden la moneda falsa de su pensamiento; entonces debemos cuidarnos de ello. Ya que un juicio de esta naturaleza puede inducir y propagar el error e inspirar a gentes mal enteradas a incurrir aún en otros más graves y funestos, de modo que debemos neutralizarlo.

Debo decir, por lo tanto, que la supuesta filosofía de

Hegel no es sino una colosal estafa y que ofrecerá a la posteridad

una sentina inagotable de burlas a costa de nuestra época que erróneamente lo ha ensalzado, promovido y elogiado.

El pensamiento de Hegel no es sino una seudofilosofía

que paraliza todas las fuerzas del ingenio, que ahoga todo pensamiento verdadero y que, valiéndose de audaces y astutos excesos del lenguaje, arroja la verbosidad más vana, carente de toda idea o sentido, y por demás embrutecedora, como lo demuestran sus insustanciales resultados, sin principios ni consecuencias. El pensamiento de Hegel, que nada

ha demostrado ni explicado, y donde rige la más flagrante ausencia de originalidad, no pasa de ser una vulgar parodia de realismo y espinozismo.

Diré también con razón que ese summus philosophus ha arrojado sandeces como nadie, y hasta el extremo tal que si alguien leyera su obra más estimada, la Fenomenología del Espíritu, concluirá que el manicomio es el mejor sitio que se le puede confinar a su autor.

En fin, la riqueza de este ensayo corresponderá a cada interesado apropiársela en la medida en que las reflexiones a que le orille su lectura se manifesten en su acción cotidiana. Es de esperar, que quien se acerque a hojearlo, consultarlo o leerlo, extraiga del mismo todo el riquísimo nutriente espiritual que contiene, y que lo goce y aproveche desde la primera hasta la última letra de su contenido.

Ya para terminar, tan sólo me concretaré a señalar que, como ya va siendo en mi costumbre, coloco a continuación el indice de la obra para que el interesado acude al capítulo que más llame su atención o convenga a sus particulares intereses.

Diciembre de 2015 Será de mucha utilidad recordar al lector lo que Kant

proponía acerca de las relaciones entre el carácter inteligible y el carácter empírico, por medio de las cuales se pueden armonizar la libertad y la necesidad, y que fueron mencionadas en el capítulo anterior (el capítulo cuarto). Esta teoría muy bien puede ser considerada como la contribución más profunda y noble hecha por filósofo alguno, y basta con evocarla, porque su reproducción sería inexcusable. Gracias a esta teoría se puede concebir cómo la necesidad rigurosa de nuestros actos

es compatible, sin embargo, con aquella libertad moral de la cual es testimonio inequívoco el sentimiento de nuestra propia responsabilidad. Por medio de ella, somos los verdaderos autores de nuestros actos, y por ello mismo se nos puede imputar moralmente la responsabilidad que les cabe.

Será de mucha utilidad recordar al lector lo que Kant

proponía acerca de las relaciones entre el carácter inteligible y el carácter empírico, por medio de las cuales se pueden armonizar la libertad y la necesidad, y que fueron mencionadas en el capítulo anterior (el capítulo cuarto). Esta teoría muy bien puede ser considerada como la contribución más profunda y noble hecha por filósofo alguno, y basta con evocarla, porque su reproducción sería inexcusable. Gracias a esta teoría se puede concebir cómo la necesidad rigurosa de nuestros actos

es compatible, sin embargo, con aquella libertad moral de la cual es testimonio inequívoco el sentimiento de nuestra propia responsabilidad. Por medio de ella, somos los verdaderos autores de nuestros actos, y por ello mismo se nos puede imputar moralmente la responsabilidad que les cabe.

Y a partir de la obra de Schelling, hemos

visto introducirse en la filosofía alemana todo un linaje de

pensamientos engañosos, en lugar de investigaciones sistemáticas,

serias y nociones claras. Así, muchos autores abundan

más en estrategias, juegos discursivos y otros artificios,

los cuales se despliegan con el propósito de engañar, aturdir,

o seducir al lector y confundirlo.

Y a partir de la obra de Schelling, hemos

visto introducirse en la filosofía alemana todo un linaje de

pensamientos engañosos, en lugar de investigaciones sistemáticas,

serias y nociones claras. Así, muchos autores abundan

más en estrategias, juegos discursivos y otros artificios,

los cuales se despliegan con el propósito de engañar, aturdir,

o seducir al lector y confundirlo.

Omar Cortés

ÍNDICE

ENSAYO SOBRE EL LIBRE ALBEDRÍO

I.- ¿Qué se suele entender con el concepto de libertad?

II.- ¿Qué es la conciencia?

La voluntad ante la conciencia.

La voluntad frente a la percepción exterior.

Sobre mis antecesores.

Conclusiones y consideraciones de carácter elevado.

APÉNDICE