CANTO VIGÉSIMO NONO

Después de aquellas últimas palabras, continuó cantando cual mujer enamorada: Beati, quorum tecta sunt peccata; y a la manera de las ninfas, que andaban solas por las umbrías selvas, complaciéndose unas en huir del Sol, y otras en verle, púsose a caminar por la orilla contra la corriente del río; y yo al igual de ella, seguí sus cortos pasos con los míos. Entre los dos no hablamos aún adelantado ciento, cuando las dos riberas equidistantes presentaron una curva, de tal modo que me encontré vuelto hacia Oriente. A poco de andar así, volvióse la Dama enteramente a mí, diciendo:

- Hermano mío, mira y escucha. Y he aquí que por todas partes iluminó la selva un resplandor tan súbito, que dudé si había sido un relámpago; mas como éste desaparece en cuanto brilla, y aquél duraba cada vez más resplandeciente, decía yo entre mí: ¿Qué será esto? Circulaba por el luminoso aire una dulce melodía, por lo cual mi buen celo me hizo censurar el atrevimiento de Eva; pues que allí, donde obedecían la tierra y el cielo, una mujer sola y apenas formada, no pudo sufrir el permanecer bajo ningún velo; cuando si hubiera permanecido resignado bajo él, habría yo gozado más pronto, y luego eternamente aquellas inefables delicias.

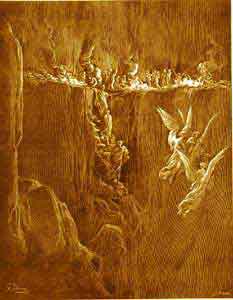

Mientras iba yo enteramente absorto en la contemplación de tantas primicias del placer eterno, y deseoso todavía de más dichas, el aire, semejante a un gran fuego, apareció ante nosotros inflamado bajo las verdes ramas, y la dulce armonía que habíamos percibido se convirtió en un canto claro y distinto. ¡Oh sacrosantas Vírgenes! Si alguna vez he soportado por vosotras el hambre, el frío y las vigilias, prestadme en cambio la ayuda, que la necesidad me obliga a demandaros. Es preciso que Helicón derrame para mí sus aguas, y que el coro de Urania me ayude a poner en versos cosas apenas concebibles.

Parecióme ver algo más allá siete árboles de oro, engañado por la gran distancia que todavía mediaba entre nosotros y ellos; mas cuando me hube aproximado tanto, que la semejanza engañadora del sentido no perdía ya por la distancia ninguno de sus rasgos distintivos, la facultad que prepara materia al raciocinio me hizo conocer que eran candelabros, y que las voces cantaban Hosanna. Los hermosos muebles llameaban en su parte superior despidiendo una luz mucho más clara que la Luna a media noche y a la mitad de su mes. Me volví lleno de admiración al buen Virgilio, y él me respondió con una mirada no menos llena de asombro. Después fijé de nuevo mi atención en los altos candelabros, los cuales avanzaban en nuestra dirección tan lentamente que una recién desposada los habría vencido en celeridad. La Dama me gritó:

- ¿Por qué contemplas con tanto ardor esas vívidas luces, y no reparas en lo que viene tras de ellas?

Entonces vi venir detrás de las luces, y como guiadas por éstas, muchos personajes, vestidos de un blanco tan puro como no ha brillado jamás en el mundo. A la izquierda resplandecía el agua, y reflejaba la parte izquierda de mi cuerpo; así es que me miraba en ella como en un espejo. Cuando desde mi orilla llegué a un punto en que únicamente el río me separaba de aquéllos, me detuve para mirar mejor, y vi las llamas caminando hacia adelante, dejando tras de sí pintado el aire con rasgos semejantes a banderolas extendidas; de modo que sobre ellas se veían claramente siete listas formadas de los colores de que el Sol hace su arco y Delia su cinturón. Aquellas listas se extendían por el cielo más allá de lo que alcanzaba mi vista, y según me pareció, las de los extremos distaban entre sí diez pasos una de otra. Bajo el hermoso cielo que describo, se adelantaban de dos en dos veinticuatro ancianos coronados de azucenas. Todos cantaban:

Bendita tú eres entre las hijas de Adán, y benditas sean eternamente tus bellezas. Después que las flores y las frescas hierbecillas que había en la otra ribera frente a mí se vieron libres de aquellos espíritus elegidos, así como en el cielo siguen unas a otras las estrellas, en pos de los ancianos vinieron cuatro animales, con ellos coronados de verdes hojas. Cada uno tenía seis alas, con las plumas llenas de ojos, como serían los de Argos si viviese. Lector, no empleo mis rimas en describir las formas de estos animales, pues me contiene tanto el gasto futuro, que no puedo ser ahora pródigo; pero puedes leer a Ezequiel, que los pinta tales como los vio acudir de las frías regiones, con el viento, con las nubes y con el fuego; y del mismo modo que los encontrarás en sus libros, así se presentaban aquí si se exceptúa que, en cuanto a las alas, Juan está conmigo y se separa de él. El espacio que quedaba entre los cuatro lo ocupaba un carro triunfal sobre dos ruedas, que iba tirado por un grifo. Éste extendía sus alas entre la lista de en medio y las tres de ambos lados, sin que interceptara ninguna de ellas al hender el espacio entre las mismas comprendido. Se elevaban tanto, que se las perdía de vista; la parte de su cuerpo que era ave tenía los miembros de oro, y los de la otra parte eran blancos manchados de rojo. Ni Escipión el Africano, ni aun Augusto, hicieron jamás recrearse a Roma en la contemplación de un carro tan bello, y aun comparado con él, sería pobre aquel carro del Sol, que desviándose de su camino, fue abrasado, por los ruegos de la Tierra suplicante, cuando Júpiter fue misteriosamente justo.

Tres mujeres venían danzando en redondo al lado de la rueda derecha; una de ellas tan roja, que apenas se la hubiera distinguido dentro del fuego; la otra era como si su carne y sus huesos fuesen de esmeralda; la tercera parecía nieve recién caída. Tan pronto iba a la cabeza la blanca, como la roja; y según el canto de ésta, así las demás ajustaban el paso, avanzando lentas o rápidas. Hacia la izquierda del carro venían gozosas otras cuatro vestidas de púrpura ajustando sus movimientos al de una de ellas, que tenía tres ojos en la cabeza. En pos de estos grupos de que acabo de hablar, vi dos ancianos con diferentes vestiduras, pero iguales en su actitud venerable y reposada. Uno de ellos parecía ser de los discípulos de aquel gran Hipócrates, a quien hizo la naturaleza en favor de los seres animados que le son más queridos; el otro demostraba un cuidado contrario, con una espada tan reluciente y aguda, que a través del río me causó miedo. Después vi otros cuatro de humilde apariencia; y detrás de todos venía un anciano solo y durmiendo, pero con la faz inspirada. Estos siete estaban vestidos como los veinticuatro primeros, pero no iban coronados de azucenas, sino de rosas y de otras flores coloradas; quien los hubiese visto desde algo lejos, habría jurado que ardía una llama sobre sus sienes. Cuando el carro estuvo frente a mí, se oyó un trueno; y aquellos dignos personajes, como si se les hubiera prohibido seguir adelante, se detuvieron allí al mismo tiempo que los candelabros.

| Índice de La divina comedia de Dante Alighieri | Anterior | Siguiente | Biblioteca Virtual Antorcha |

|---|