El veintisiete de enero

de mil quinientos noventa,

amaneció engalanada

la ciudad de los aztecas.En ventanas y en almenas

en comisas y balcones,

el viento agitaba alegre

gallardetes y banderas.

Las artísticas vajillas

formaban marco a las puertas

sobre crujientes y largas

cortinas de roja seda.

Y como toldo fragante

que embalsama y refrigera,

arcos de palma y de tule

sembrados de flores frescas.

Vibrando en todas las torres

las campanas vocingleras

y poblando los espacios

las tronadoras centellas;

en las plazas y en las calles,

en árboles y azoteas,

los curiosos agrupados

un cuadro raro presentan.

Y se escucha en todas partes

ese rumor que semeja

en las gentes y en las olas

vida, movimiento y fuerza.

Tanto alborozo en el pueblo,

tanta dicha en la nobleza,

estribaba en un motivo

digno en verdad de tal fiesta.

Iba a entrar un Virrey nuevo

y nacido en esta tierra,

circunstancia en aquel siglo

tan rara como estupenda.

Hijo de un Virrey ilustre,

tocóle por grata herencia

el llevar su mismo nombre,

blasón de intachables prendas;

Luis de Velasco, el segundo,

vino creyendo insurrecta

la Nueva España y por grandes

conspiraciones revuelta.

Por orden del soberano

su nave no fue derecha

a la Veracruz, temiendo

ser de los indianos presa.

Llegó al Pánuco, allí supo

que era una invención la guerra

y que toda la colonia estaba

tranquila y quieta.

Quiso a Veracruz volverse,

mas lo impidió una tormenta,

y desembarcó en la costa

más lejana y más desierta.

Sufriendo las amarguras

de que en sus cartas se queja,

llegó en dilatado plazo

de la ciudad a las puertas.

La encontró llena de galas,

rica, tranquila, contenta,

feliz, porque un hijo suyo

iba a darle dichas nuevas.

De México por las calles

pasó don Luis entre inmensa

multitud, que lo aclamaba

orgullosa y satisfecha.

De su arrogante caballo

a pie llevaban las riendas,

junto a Leonel de Cervantes,

Pablo Torres y Luis Sesma.

Alcaldes y licenciados

sus palafreneros eran,

y a su paso le regaban

flores las damas más bellas.

En verdad que don Luis supo

pagar a tan claras muestras

de distinción con sus obras

honradas, justas y rectas.

Él hizo en muy breve tiempo

la paz con los chichimecas,

y la justicia a los indios

normó con leyes severas.

Grato a Felipe Segundo,

que estaba en terribles guerras

y sin cesar le obligaba

a que engrosara su hacienda,

dobló, por obedecerle,

los tributos, sin que fuera

ningún influjo bastante

para impedir tal gabela.

A conquistar Nuevo México

mandó con oro y con fuerzas

a su adicto Juan de Oñate,

que salió bien en la empresa.

Y amando, como ninguno,

esta ciudad do naciera,

buscó por todos los medios

darle renombre y belleza.

Quiero que los habitantes

de México -dijo- tengan

un sitio de desahogos

que a la ciudad ennoblezca.

Y una tarde (once de enero

de noventa y dos) aprueba

sus proyectos el cabildo

y el Virrey contento queda.

El Tianguis de San Hipólito,

mercado que estuvo fuera

de la traza y destinado

a gente pobre y plebeya,

lugar que en tiempos oscuros

alumbró la luz siniestra

que en él vertió el Santo Oficio

con sus terribles hogueras,

fue entonces el escogido

para realizar la idea

del buen Virrey que anhelaba

embellecer a su tierra.

De la mitad del terreno

pronto la ciudad fue dueña,

y don Luis al punto quiso

dar de sus alientos prueba.

Alzó en su torno un cercado

con zanjones y con puertas,

mandó luego que en sus centros

hermosas fuentes se abrieran.

Sembráronse dos mil álamos

para darle sombra fresca

y sauces que esparcieran

su romántica tristeza.

Cien años después el noble

marqués de Croix, que gobierna,

con la otra mitad del Tianguis

jardín tan bello completa.

Dicen los que lo vieron

que en mil setecientos treinta

semejaba aquel paraje

la más encantada selva.

Duplicáronse los álamos

al son de las primaveras,

y eran tantos, que a aquel sitio

llamó el pueblo la Alameda.

Allí los hijos dolientes

de la capital azteca

daban sus primeros pasos

y sus miradas postreras.

¡Oh vergel de nuestros padres!

¡Cuántos recuerdos encierras!

¡Cuántas memorias escondes

en tus floridas callejas!

El soñador estudiante,

la recatada doncella,

el octogenario enfermo,

la anciana que orando tiembla,

el niño que con sus juegos

a sus padres embelesa,

el doncel enamorado

y la moza coquetuela;

lo mismo el que nada quiere

como el que rendido espera;

y el que del tiempo pasado

las veleidades recuerda,

en ti buscan grata sombra,

bajo tus fresnos se sientan

mirando alegres o tristes

tus hoy mustias arboledas.

Cuando la callada noche

te envuelve en sus sombras densas,

parece que en tu recinto un

fantasma se pasea.

Es un recuerdo que surge,

una memoria que llega

del que fundó el ancho parque

para gala de su tierra,

Don Luis Velasco, el segundo,

que de su rey mereciera

ser al Perú trasladado

por sus relevantes prendas.

¡Oh parque de mis mayores!,

los hados benignos quieran

que lejos de ti no acaben

las horas de mi existencia.

Ya en tu derredor se escuchan

los dulces himnos que elevan

la paz, la unión y el trabajo

a la ciudad que tú alegras.

¡Nada interrumpa ese coro,

nada esos himnos suspenda

y cántenlos nuestros bardos

a tu sombra dulce y fresca!

Volver al Indice

LA CALLE DE EL NIÑO PERDIDO

I

Al rayar de una mañana

serena, apacible y pura,

cuando el alba su hermosura

envuelve en manto de grana;cuando entre vivos fulgores

y entre céfiros süaves,

el espacio todo es aves

y la tierra toda flores;

y tras el lejano monte

de la noche como huella

se ve la postrer estrella

temblar en el horizonte;

y junto a la estrella está

cual maga que la sostiene,

celosa del sol que viene

la luna que ya se va;

y suena la algarabía

en boscajes y colinas

de mirlos y golondrinas,

saludando al rey del día;

con una pompa real

que noble gente corteja

llegó una feliz pareja

a la iglesia Catedral.

Era selecta la grey,

pues ya la gente contaba

que el Arzobispo oficiaba

y era padrino el Virrey.

Entrando en el santuario

se fueron a arrodillar

en el más lujoso altar

de cuantos tuvo el Sagrario.

Apuestos eran él y ella;

de gran fortuna ella y él;

de treinta años el doncel

y de veinte la doncella.

Los dos contentos y ufanos,

llenos de fe y de ilusiones,

ya unidos sus corazones

iban a enlazar sus manos.

De nuevas dichas en pos

se les vio salir unidos

con sus amores ungidos

por la bendición de Dios.

Y bien pronto en la ciudad

se supo con alegría

que el despuntar de aquel día

fue todo felicidad.

Repitiendo en cada hogar

que ya estaba desposada

doña Blanca de Moncada

con don Gastón de Alhamar.

II

Para rencores y duelos

de amor en el paraíso,

el infierno darnos quiso

una serpiente: los celos.No hay corazón más herido

ni con más sed de venganza,

que el que pierde la esperanza

de verse correspondido.

Y que mira por su mal,

que mientras más sufre y llora,

más se distingue y se adora

a un poderoso rival.

No está, pues, mal expresado,

por quien sintió estos dolores,

que ser rival en amores

es odiar y ser odiado.

Mientras Blanca se enlazaba

con Gastón a quien quería,

bajo la nave sombría

un hombre la contemplaba.

Era de semblante duro,

de mirar torvo y dañino:

Blanca lo halló en su camino

cual se encuentra un aire impuro.

Le repugnó su ardimiento

y él la siguió apasionado

cual si ella fuera el pecado

y él fuese el remordimiento.

En alas de la pasión

la importunaba y seguía,

y ella callaba y sufría

sin revelado a Gastón.

Y llegó a ser tan osado,

que le dijo con maldad:

Por fuerza o por voluntad

has de venir a mi lado.

Has burlado mi esperanza,

me niegas tu fe y tu mano;

Blanca: soy napolitano:

¡cuídate de mi venganza!

Blanca todo desdeñó,

libre de duelo y pesares,

pero llegó a los altares

y al hombre aquel encontró.

Al bajar la escalinata

vio de la nave a lo lejos,

dos ojos cuyos reflejos

le estaban diciendo: ¡ingrata!

Y brillaban por igual

de ese modo que sonroja,

porque recuerdan la hoja

de envenenado puñal.

Se sintió desfallecer;

tuvo miedo a oculto lazo,

y dando a Gastón el brazo

se irguió para no caer.

- ¿Qué tienes? -dijo Gastón-.

Palideces, Blanca mía.

- Palidezco de alegría, de contento, de emoción.

Y de la sombra al través

el napolitano herido,

clamó con sordo rugido:

Caerán los dos a mis pies.

Y con semblante infernal

como el lobo tras la oveja,

tras de la gentil pareja

salió de la Catedral.

III

¡Cuán dichoso es un hogar

donde reina una fe pura

y se cifra la ventura

en ser amado y en amar!Hermoso y seguro puerto

del mundo en las tempestades;

fanal de eternas verdades

de la vida en el desierto.

Gastón y Blanca, allí a solas,

en santa pasión se abrasan

y todas sus horas pasan

serenas como las olas.

Forma en su rica mansión

el lazo de su cariño,

un ángel de paz, un niño,

viva imagen de Gastón.

Respira el aire salubre

sin zozobra y sin fatigas

que acaricia a las espigas

en las mañanas de octubre.

Causa envidia al arrebol

de su mejilla el carmín,

y es cual la flor de un jardín

abierta al beso del sol.

En su tez sin mancha alguna

hay la limpidez de un astro,

y parece de alabastro

cuando reposa en la cuna.

Blanca dobla las rodillas

para dormido admirarlo;

Gastón, por no despertarlo,

se le acerca de puntillas.

Y apasionados él y ella

lo ven con dulces sonrojos,

cual ven unos mismos ojos

la luz de una misma estrella.

Y la flor recién nacida

talismán de dichas era,

porque la ilusión primera

¡le dio en un beso la vida!

Cuando soñaron los dos

por primogénito un hombre,

pensaron: tendrá por nombre

El regalado por Dios.

Y cumplido el noble afán,

igual en Blanca y Gastón,

como Dios les dio un varón

le dieron por nombre: Juan.

Y trajo rasgos tan bellos

de gracia viril tesoro,

y era tan brillante el oro

de sus rizados cabellos,

que al llevarlo ante la Cruz

a recibir el bautismo,

que forma en el cristianismo

Jordán de gracia y de luz,

soñándolo ya un artista

o pensador de renombre,

lo advocaron bajo el nombre

de Juan el Evangelista.

Y así aquel niño sin par,

flor de celestes pensiles,

miró lucir tres abriles

sin lágrimas en su hogar.

Siempre en la faz de Gastón

hubo sonrisa al mirarlo;

Blanca siempre al contemplarlo

alzó al cielo una oración.

Y no puedo describir

los sueños que ambos tenían,

cuando al verlo discurrían

en su incierto porvenir.

Y eran felices los dos,

que al hogar que amor encierra

un hijo trae a la Tierra

las bendiciones de Dios.

IV

La dicha de aquel hogar

se vino a eclipsar al fin,

y fue el rubio serafin

motivo de tal pesar.El destino injusto y ciego,

que lo más sagrado arrasa,

en cierta noche la casa

envolvió en ondas de fuego,

y entre el inmenso terror

que el incendio produjera,

Blanca, en la extendida hoguera,

busca al fruto de su amor.

Gastón, corriendo aturdido,

al hijo tierno buscaba

y como un loco gritaba:

Volvedme al niño perdido.

Y las llamas ascendían

terribles y destructoras,

y raudas y abrasadoras

cuanto hallaban consumían.

Blanca y Gastón, como fieras

que su cachorro les quitan,

braman, se revuelven, gritan

con voces tan lastimeras,

y Gastón, sin sombra alguna

de temor, con cierto empuje

sobre una viga que cruje

se adelanta hasta la cuna.

¡Aquí!, con gran alegría,

está el niño, a todos dice,

mas pronto ve el infelice

que está la cuna vacía.

Siente romperse los lazos

que lo ligan a este mundo,

y con un dolor profundo

alza la cuna en sus brazos.

Corre, y al punto que asoma

con Blanca por la escalera,

de un golpe la casa entera

retronando se desploma.

No hay bálsamo que mitigue

de Gastón la pena ardiente;

corre y lo sigue la gente

y Blanca, loca, lo sigue.

Cruzan por una calleja

donde existe sobre el muro

un viejo retablo oscuro

que humilde altar asemeja.

Con amargura infinita

Gastón se postra de hinojos

y fija los tristes ojos

en esa imagen bendita.

¡Oh Madre de los Dolores!,

dice mirándola fijo,

devuélveme por tu hijo

al hijo de mis amores.

Y a la vez que en la sombría

calleja, otra voz se alzaba;

era Blanca que gritaba:

¡Dadme a mi hijo, madre mía!

Y cuando la gente ya

rezando les acompaña,

en lo alto una voz extraña

a todos dice: ¡Allí está!

Reina un silencio profundo;

los ánimos se han turbado,

el eco que han escuchado

les parece de otro mundo.

Vuelve los ojos Gastón

sin proferir nueva queja,

y al fondo de la calleja,

mal oculto en un ancón,

halla al raptor inhumano

que carga al niño en un hombro;

Blanca lo ve y con asombro

exclama: ¡El napolitano!

Gastón le asalta derecho

con ciega rabia infernal,

y el raptor saca un puñal

para clavario en su pecho.

Y audaz grita: - El que

incendió tu casa para vengarse,

podrá matar o matarse,

mas dar a este niño, ¡no!

- ¡Infame! -Gastón agrega

y, erizado su cabello,

salta, lo coge del cuello

y emprende así ruda brega.

- ¡Madre!, ¡madre! -el niño

grita; su dulce voz Blanca escucha

y sin miedo de la lucha

sobre ambos se precipita.

Mientras Gastón al raptor

estrangula, acude Blanca

que de los hombros le arranca

al tesoro de su amor.

La gente, entusiasta, admira

a Gastón, que con su mano

ahoga al napolitano,

que se retuerce y expira.

Cuando ya muerto lo ve

y halla a Blanca con su hijo,

al raptor con regocijo

le pone en el cuello el pie.

Se cruza airoso de brazos

triunfante y de gozo ardiente,

impidiendo que la gente

destroce al vil en pedazos.

Blanca, loca de alegría,

arrodíllase llorando

ante el retablo gritando:

¡Gracias, gracias, madre mía!

No juzga el hallazgo cierto

en sus delirios febriles,

y en tanto los alguaciles

van a recoger al muerto.

Vuelve a su esposa Gastón,

mira al niño, se embelesa,

y grita cuando lo besa:

¡Hijo de mi corazón!

Todo el pueblo, enternecido,

llora, clama, palmotea,

y hasta el más pobre desea

besar al niño perdido.

Y torna la paz al alma,

la pena es gozo profundo,

que siempre viene en el mundo

tras la tempestad la calma.

V

Blanca, a quien sólo aconseja

la piedad actos de amor,

dejó de tan gran dolor

un recuerdo en la calleja.Puso un nicho y unas flores,

emblemas de su cariño,

y en el nicho a Jesús niño,

perdido entre los Doctores,

y una lámpara que ardía,

símbolo de devoción,

invitando a la oración

en la noche y en el día.

Y año tras año corrido

respeta el hecho la fama,

y aquella calle se llama

Calle del Niño Perdido.

Volver al Indice

CALLE DE EL INDIO TRISTE

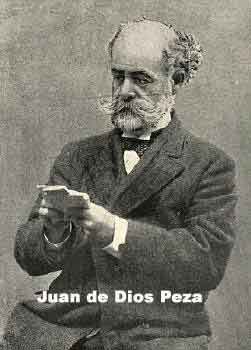

Juan de Dios Peza

Juan de Dios Peza